Weitere Informationen zum Aortenklappenersatz finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen zum Aortenklappenersatz finden Sie weiter unten.

Artikelübersicht

Aortenklappenersatz - Weitere Informationen

Was ist die Aortenklappe?

Die Aorta (Hauptschlagader) zweigt von der linken Herzkammer ab und führt sauerstoffreiches Blut in den Körperkreislauf. Die Aortenklappe, eine von vier Herzklappen, ist ein Ventil, das direkt am Ansatz der Aorta sitzt.

Sie lässt das sauerstoffreiche Blut passieren und verschließt dann die Aorta bis zum nächsten Herzschlag, damit das Blut nicht zurück in die Herzkammer strömt.

Schließt die Aortenklappe die Aorta nicht dicht ab, handelt es sich um eine Aortenklappeninsuffizienz. In diesem Fall kann Blut zurück strömen.

Andererseits ist es auch möglich, dass sich die Aortenklappe nicht weit genug öffnet und damit zu wenig Blut in en Körperkreislauf gelangt. Dann spricht man von einer Aortenklappenstenose (Verengung).

Wer benötigt einen Aortenklappenersatz?

Die Indikation für einen Aortenklappenersatz ist gegeben, wenn eine Funktionswiederherstellung der Aortenklappe nötig ist, damit der Blutfluss gewährleistet bleibt.

Ein Aortenklappenersatz ist insbesondere dann vonnöten, wenn die natürliche Aortenklappe nicht mehr rekonstruiert werden kann. Der Aortenklappenersatz soll hauptsächlich einer chronischen Herzinsuffizienz vorbeugen.

Indikationen für einen Aortenklappenersatz sind beispielsweise:

- Aorteninsuffizienz (mangelhafter Schluss der Aortenklappe)

- Aortenstenose (verengter Ausflusstrakt der linken Herzkammer)

- Mitralinsuffizienz ("undichte" Mitralklappe)

- Mitralstenose (Verengung der Mitralklappenöffnung)

Aortenklappenersatz mit mechanischen Herzklappen

Die erste mechanische Prothese in der Geschichte der Kardiologie wurde im Jahr 1952 implantiert. Der amerikanische Chirurg Charles Anthony Hufnagel entwickelte eine künstliche Herzklappe, die er einer 30-jährigen Frau mit Aortenklappeninsuffizienz in die Aorta descendens (absteigende Aorta) einsetzte.

Mechanische Herzklappen bestehen aus einem Metallkörper, der von einer Polyestermanschette ummantelt ist. Mithilfe dieser Manschette wird die Klappe am menschlichen Herzgewebe festgenäht.

Charakteristisch für mechanische Klappen ist der sogenannte "Prothesenklick", ein metallenes Klappgeräusch, welches beim Schließen der Herzklappe entsteht. An der Klarheit dieses Geräusches lässt sich erkennen, ob der Aortenklappenersatz in einem guten Zustand ist oder ob sich bereits Ablagerungen gebildet haben.

Vor- und Nachteile mechanischer Herzklappen

Der Vorteil mechanischer Herzklappen gegenüber Bioprothesen liegt in ihrer langen Haltbarkeit. Tests haben bei mechanischen Klappen eine (theoretische) Lebensdauer von 100 bis 300 Jahren ergeben. Deshalb werden diese häufig bei jungen Patienten implantiert.

Die Metallprothesen haben aber auch Nachteile: Die Metalloberfläche hat eine gerinnungsaktivierende Wirkung, was zu einer erhöhten Embolie- und Thrombosegefahr führt.

Patienten mit einer mechanischen Herzklappe müssen deshalb lebenslang Antikoagulantien einnehmen. Das sind gerinnungshemmende Medikamente, die prophylaktisch eingesetzt werden, um eine Blutgerinnung zu verhindern. In der Regel wird den Patienten das Antikoagulanz Marcumar verschrieben. Dieses muss täglich eingenommen werden und der Gerinnungswert, der sogenannte INR (International Normalized Ratio) muss alle zwei Wochen kontrolliert werden.

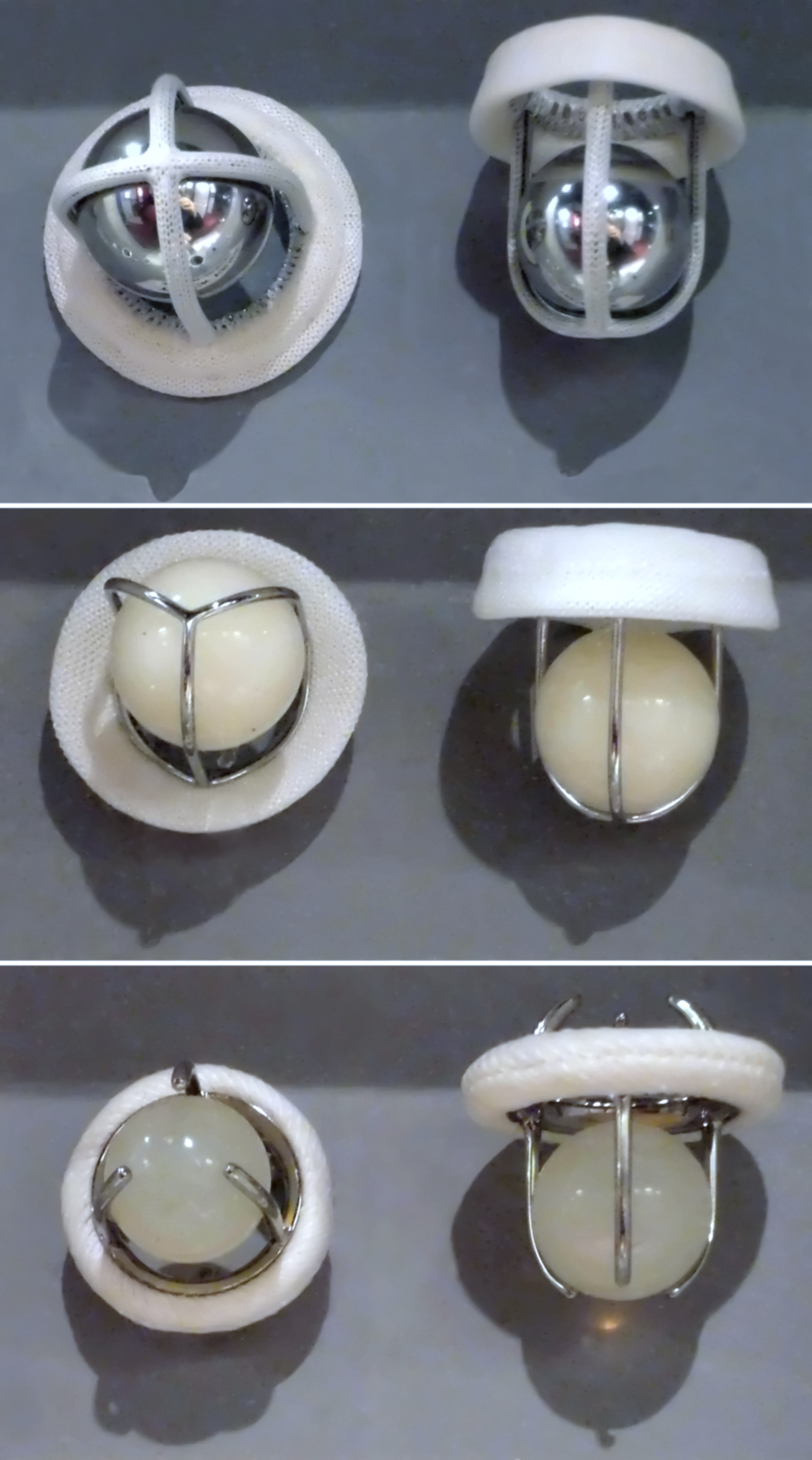

Arten von mechanischen Herzklappenprothesen

Folgende mechanische Prothesenarten werden unterschieden:

- Doppelflügelprothese (zum Beispiel St. Jude Medical): Klappenprothese aus zwei Flügelscheiben

- Kippscheibenprothese (zum Beispiel Medtronic-Hall, Björk-Shiley): einflügliges Klappenmodell

- Kugelprothese (zum Beispiel Starr-Edwards oder Smeloff-Cutter): 1952 erstmals eingesetzt, wird heute nicht mehr benutzt.

- Hubscheibenprothese (zum Beispiel Kay-Shiley): Dieses Modell wird heute ebenfalls nicht mehr implantiert.

1. Starr-Edwards-Herzklappe; 2. Starr-Edwards-Herzklappe; 3. Smeloff-Cutter-Herzklappe; von Dr. Mirko Junge - Eigenes Werk (Own photo), CC BY 3.0, Link

Aortenklappenersatz mit biologischen Herzklappen

Die biologische Alternative zu Metallprothesen ist ein Aortenklappenersatz aus menschlichem oder tierischem Gewebe. Die Haltbarkeit der biologischen Klappen ist geringer als bei mechanischen, sie liegt ungefähr bei 10 bis 20 Jahren. Danach muss das Herz erneut operiert werden. Biologische Herzklappen werden eingeteilt in xenogene Herzklappen, homologe Herzklappen und autologe Herzklappen.

Xenogene Herzklappen

Diese biologischen Herzklappen (auch als Xenograft bezeichnet) werden aus dem Herzgewebe des Schweins oder des Rinds gewonnen. Xenograft bedeutet, dass der Spender des Organs von einer anderen biologischen Spezies stammt als der Empfänger.

Dieser Aortenklappenersatz wird an einer flexiblen Gerüstkonstruktion befestigt, die von einem Polyesterring umgeben ist. Es gibt aber auch Varianten ohne Gerüst; diese Modelle werden nur durch Dacron verstärkt, einem Kunstmaterial aus Polyester-Endlosfäden.

Die Bioprothesen mit der längsten Lebensdauer sind Gerüstprothesen aus Schweineherzen (wie beispielsweise die Carpentier-Edwards-Prothesen oder die Hancock-Prothesen). Bei den xenogenen Herzklappen ist nur eine vorübergehende Antikoagulation notwendig.

Homologe Herzklappen

Diese Klappen werden auch als Homograft bezeichnet, was bedeutet, dass der Spender des Organs von derselben Spezies stammt wie der Empfänger. Homologe Herzklappen werden also aus dem Herzgewebe verstorbener menschlicher Spender gewonnen.

Nach der Operation muss der Patient keine Antikoagulanzien einnehmen.

Nachteil bei diesem Ersatz ist die erhöhte Degenerationsgefahr und die eingeschränkte Verfügbarkeit dieser Klappenart.

Autologe Herzklappen

Mittels Tissue Engineering, der Gewebezüchtung, werden patienteneigene Zellen kultiviert, um sogenannte Autograften herzustellen. Das sind Transplantate, bei denen die Zellen aus einer anderen Körperregion entnommen werden. Autologe Herzklappen werden also durch Züchtung körpereigener Zellen im Bioreaktor hergestellt.

Die Operation und ihre Risiken

Es gibt in der Herzchirurgie zwei Operationsmethoden: den offen-chirurgischen Aortenklappenersatz und die minimal-invasive Methode.

Beim ersten Verfahren wird unter Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine am offenen Thorax (Brustkorb) operiert (unter Vollnarkose). Bei der minimal-invasiven Methode wird der Aortenklappenersatz mithilfe eines Katheters eingesetzt. Dieses Verfahren ist nur bei einer Bioprothese möglich.

Treten keine Komplikationen auf, können die Patienten die Klinik nach zwei bis drei Wochen verlassen.

Wie bei jeder Operation können Risiken auftreten, die hauptsächlich von der Schwere der Krankheit und der Konstitution des Patienten abhängen:

- Herzrhythmusstörungen

- Blutgerinnselbildung

- seltener: ungenügende Funktion der Herzklappe

- Wundinfektionen

- Heiserkeit/Halsschmerzen (aufgrund des Beatmungsschlauches)

- Herzbeutelentzündung

- Infektion der Herz-Innenhaut

- Blutgerinnungsstörungen