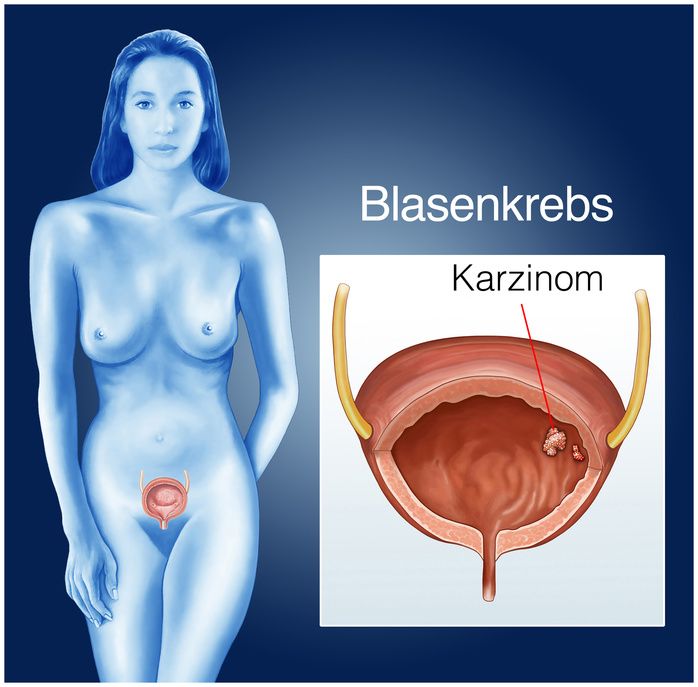

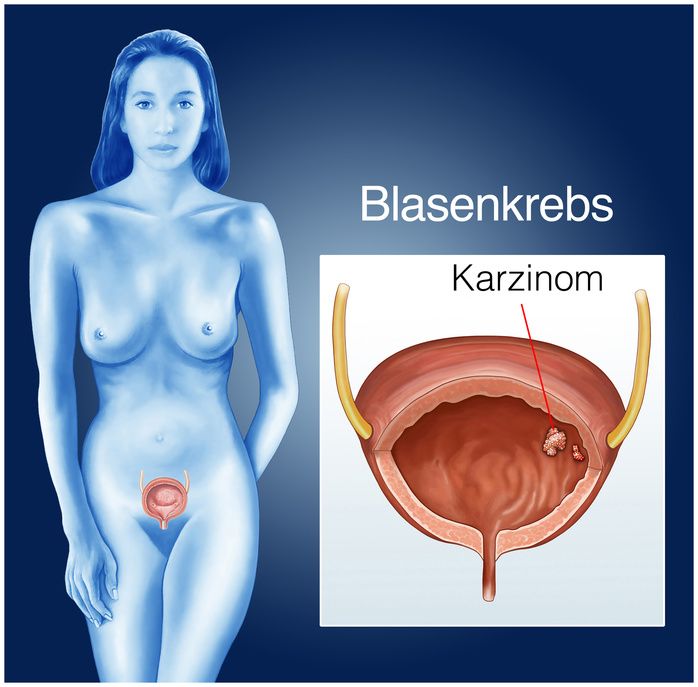

Die Harnblase ist ein muskuläres Organ, das innen mit reichlich Schleimhaut ausgekleidet ist. Ein Blasentumor geht in der Mehrzahl der Fälle von dieser Schleimhaut aus und wächst sehr lange unbemerkt.

Mit zunehmendem Lebensalter leiden viele Frauen und Männer unter Problemen beim Wasserlassen und häufig sind es dann reine Zufallsbefunde, die zur Diagnose Blasenkrebs führen. Dennoch sind circa 75 % der Tumoren bei Erstdiagnose noch lokal auf die Schleimhaut begrenzt und damit gut behandelbar.

In 25 % der Fälle aber hat der Blasenkrebs bereits die Muskelschicht der Harnblase erreicht und streut zum Teil bereits in die Prostata (bei Männern) oder den Uterus (= die Gebärmutter; bei Frauen), beides benachbarte Bauchorgane.

Die genauen Ursachen für Blasenkrebs kennt man derzeit noch nicht. Dennoch gibt es ein paar bekannte Risikofaktoren, die das Blasenkarzinom auslösen können. Dazu gehört in erster Linie das Rauchen bzw. Passivrauchen. Mediziner vermuten, dass etwa 30 bis 70 % aller Blasentumoren auf das Rauchen zurückgehen. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen dann:

- Berufsrisiken, vor allem beim Umgang mit organischen Lösungsmitteln,

- Entzündungen, wie z. B. chronische Harnblasenentzündungen, Bilharziose (der sogenannte Pärchenegel aus den Tropen sowie seit neuestem auch Erreger von Geschlechtskrankheiten, wie beispielsweise die Gonokokken (Erreger der Gonorrhoe = Tripper) sowie

- Medikamente, z. B. Cyclophosphamid (Inhaltsstoff vieler Krebsmedikamente).

Blasenkrebs als Berufskrankheit: Häufiger Kontakt mit Risikostoffen

Das höchste berufliche Risiko für Blasenkrebs haben Analysen zufolge

- Metallarbeiter,

- Armeeangehörige,

- Reinigungskräfte,

- Maler,

- Friseure und

- Arbeiter in der Gummiindustrie.

Sie haben vermehrt mit aromatischen Aminen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen zu tun, die beispielsweise in Erdöl und Kraftstoffen, Ruß, Teer, Tabakrauch, Farbstoffen, Gummiprodukten, Lösungsmitteln und Weichmachern vorkommen.

Auch

- Brauereiarbeiter,

- Elektriker,

- Feuerwehrleute,

- Mitarbeiter im Gesundheitswesen sowie

- Hochofenarbeiter und

- Kellner

können betroffen sein.

Blasenkrebs macht sich anfangs nicht oder nur sehr unspezifisch bemerkbar. Unter Umständen kommt es zur sogenannten Hämaturie (Blutbeimengungen im Urin), was ein erstes Signal für Blasenkrebs sein kann und immer einer ärztlichen Abklärung bedarf.

Blut im Urin tritt aber auch bei anderen Erkrankungen auf, wie beispielsweise Nierensteinen, Blasenentzündungen oder auch schweren Harnwegsinfektionen. Um was es sich aber tatsächlich handelt, kann nur der Urologe aufklären.

Diese Symptome können Blasenkrebs ankündigen:

- Schmerzlose Hämaturie (Blutbeimengungen im Urin)

- Verstärkter Harndrang

- Probleme beim Wasserlassen

- Druck auf der Blase

Schmerzen treten beim Harnblasenkarzinom erst spät auf und sind dann meist ein Zeichen dafür, dass der Tumor bereits tief in die Muskelschicht eingedrungen ist.

Der Verdacht auf einen Blasentumor ist für die meisten Menschen selbstverständlich ein Schock, dennoch ist es nötig, diesen Verdacht auch diagnostisch abzuklären. Einen zuverlässigen Urin-oder Bluttest gibt es nicht, weshalb die Blasenspiegelung hier die höchste Aussagekraft hat.

Der Arzt wird zuerst eine Anamnese durchführen, um eventuelle Risiken, wie Rauchen oder berufliche Gefahrenquellen für das Blasenkarzinom aufzuklären. In der Regel erfolgt dann routinemäßig eine Abtastung der Nieren- und Blasenregion beim Urologen.

Urinteststreifen helfen, verstecktes Blut im Urin nachzuweisen, was als ein wichtiges Indiz für das Harnblasenkarzinom gilt.

Die bedeutendste Untersuchung bei Tumorverdacht ist jedoch die Blasenspiegelung (Zystoskopie). Unter örtlicher Betäubung und unter Verwendung eines Gleitmittels wird dafür ein dünner, weicher Schlauch (Zystoskop) über die Harnröhre bis in die Harnblase eingeführt. Am Übergang des Harnblasen-Schließmuskels ist dies mit einem kurzen Druckgefühl verbunden, da der Arzt natürlich die Kraft des Blasen-Schließmuskels nach innen überwinden muss.

Die Blasenspiegelung selbst ist schmerzlos. Der Urologe wird sich mithilfe einer im Schlauch sitzenden Kamera ein Bild vom Blaseninneren machen und den möglichen Tumorherd aufspüren. Problemlos ist es darüber hinaus möglich, mittels einer kleinen Gewebezange ein Stück Tumorgewebe abzuknipsen. Diese sogenannte Biopsie wird dann später pathologisch untersucht und so der Typ des Blasenkrebses sowie sein Stadium bestimmt. Dies ist zwingend notwendig, um die bestmögliche Behandlung planen zu können.

Aufnahme der Harnblasenschleimhaut aus einer Blasenspiegelung (Zytoskopie) © Mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Robert Hefty, Urologie, Kliniken Heidenheim.

Ist der Blasenkrebs bereits weit fortgeschritten und in die Muskelschicht eingewachsen, wird in der Regel schnellstmöglich operiert und die Harnblase komplett entfernt (= Radikale Zystektomie).

In der Nachsorge ist es dann notwendig, mittels Röntgenaufnahmen oder Computertomographie auf eventuelle Metastasen hin zu untersuchen. Diese siedeln sich beim Blasenkrebs bevorzugt in Lymphknoten, Leber, Lunge und Knochen an und führen in aller Regel zu einer schlechten Prognose.

Wie bereits zuvor angedeutet, richtet sich die Behandlung sehr stark nach der Art des Tumors und seinem Stadium, aber auch danach, wo genau der Tumor sitzt. Aus Sicht des Arztes unterscheidet man oberflächlich wachsende von infiltrierend wachsenden Blasentumoren.

Ist der Krebs örtlich begrenzt, klein und noch nicht weit in die Blasenwand eingedrungen, wird der Tumor in der Regel über eine Blasenspiegelung entfernt. Der Eingriff ist schmerzlos und findet unter örtlicher Betäubung statt. Je nachdem, ob die Schnittränder pathologisch sauber sind, oder ebenfalls hauptsächlich Tumorzellen enthalten, ist gegebenenfalls ein zweiter operativer Eingriff nötig.

Danach geht es fast unvermittelt über in eine lokale Chemotherapie, um eventuell noch verbliebende kleinere Tumorherde abzutöten. Das Medikament wird direkt in die Blase eingebracht, wodurch die Nebenwirkungen weniger stark sind. Auch die Immuntherapie mittels BCG-Gabe (Tuberkulin) ist hilfreich, um ein Wiederkehren des Blasenkarzinoms zu verhindern.

Prinzipiell sind aber aufgrund der hohen Rezidivraten (= Wiederauftreten des Tumors) bei Blasenkrebs regelmäßige Nachuntersuchungen sinnvoll. Kurz nach dem Behandlungsstart wird etwa alle 3 Monate eine Kontrolluntersuchung durchgeführt.

Anders sieht das Behandlungsregime bei fortgeschrittenen, bereits in die Muskelschicht einwachsenden Blasentumoren aus. In diesen Fällen wird die Harnblase komplett entfernt und zusätzlich auch die angrenzenden Lymphknoten, die als bevorzugte, frühe Metastasierungorte gelten.

Die häufigen Folgen sind bei Mann und Frau Libidostörungen und Harninkontinenz. Eine systemische Chemotherapie ist im Anschluss zwingend erforderlich und sehr nebenwirkungsreich.

In den letzten Jahren hat sich die systemische Immuntherapie als sehr wirksam gezeigt. Substanzen sind z.B. Prembulizumab oder Nivolumab . Der Tumor wird durch die Medikamente hier gewissermaßen enttarnt und das eigene Immunsystem kann gegen den Tumor vorgehen.

In einigen Fällen wird versucht, die Kontinenz wiederherzustellen, indem eine neue Blase (Neoblase) aus einem körpereigenen Dünndarm-Abschnitt hergestellt wird oder ein künstlicher Harnaustritt (Ileum-Condiut) mit Sammelbeutel angelegt wird.

Je früher der Blasenkrebs entdeckt wird und je weniger fortgeschritten die Erkrankung ist, desto besser sind die Heilungschancen. Dennoch muss immer beachtet werden, dass das Harnblasenkarzinom häufig bereits nach wenigen Jahren erneut auftritt.

Solche Rezidive, aber auch die Absiedelung von Metastasen in andere Organe oder das Skelett, senken die Heilungschancen und gehen ganz allgemein mit einer schlechteren Prognose einher.